Hameln ist wunderschön und auch mit Kindern immer einen Ausflug wert. Im Laufe der Jahre haben wir viele Tipps für die Rattenfängerstadt gesammelt.

Die besten Sehenswürdigkeiten in Hameln mit Kindern

Okay, ihr habt’s eilig? Wenn ihr nur schnell nachschauen wollt, was ihr in Hameln mit euren Kindern unternehmen könnt, habe ich hier eine kurze Liste für euch. Wenn ihr mehr Zeit habt und unsere persönlichen Erfahrungen dazu wissen wollt, macht es euch gemütlich und lest euch durch den ganzen Artikel…

- Stadtbummel auf den Spuren des Rattenfängers

- Rattenfängerspiel am Hochzeitshaus (Mitte Mai bis Mitte September sonntags um 12 Uhr bzw. mittwochs um 16:30 Uhr als Musical)

- Museum Hameln mit mechanischem Rattenfänger-Theater

- eine Schifffahrt auf der Weser

- Weserinsel Werder mit Spielplatz

Hameln ist auch mit Kindern immer einen Ausflug wert. Hier seht ihr das Hochzeitshaus, Glanzstück der Weserrenaissance, und ein bisschen was von der Bühne des Rattenfängerspiels.

Warum wir Hameln lieben (und trotzdem so selten dort sind)

Für uns, die wir im Schaumburger Land wohnen, liegt Hameln beinahe um die Ecke. Den Ausflug ins Weserbergland unternehmen wir immer mal wieder. Besonders wenn wir Besuch von außerhalb haben, bringen wir ihn gerne in die wunderschöne Fachwerkstadt. Hameln ist hübscher als Minden, größer als Rinteln und (für uns) doch noch etwas näher dran als Hannover.

Vor allem ist Hameln sagenumwoben. Am Rattenfänger kommt hier niemand vorbei. Die Legende macht die Stadt berühmt. Im Laufe der Jahre haben wir Austauschschülern aus Frankreich und Südafrika Hameln gezeigt, ebenso wie Couchsurfing-Gästen aus Australien und den USA. (Und auch den Thüringer Schwiegereltern beim Antrittsbesuch, klar.) Alle waren ganz begeistert. „Hier kommt der Rattenfänger her?!“ Alle kannten die Sage. Und alle wollten die Stadt sehen, die so übel von den Nagetieren geplagt wurde. Dass Hameln dann auch noch so hübsch und sehenswert ist, setzt dem Ausflug die Krone auf.

Dass wir ohne Besuch von auswärts dann doch eher selten nach Hameln fahren – tja, woran liegt das? Die größten Sehenswürdigkeiten kennen wir. Einkaufsmöglichkeiten und Bummelqualität bietet die Rattenfängerstadt sicherlich. Vielleicht sollten wir einfach mal wieder hinfahren! (Allein schon, um endlich mal vernünftige Fotos für diesen lausig bebilderten Beitrag zu machen…)

Hameln mit Kindern erkunden

Am besten beginnt ihr euren Ausflug nach Hameln auch mit Kindern mit einem Streifzug durch die historische Altstadt. „Der Wall“ umschließt als breite Straße die Innenstadt unter wechselndem Namen. In diesem Kreis ist es überall mehr oder weniger sehenswert. Das Zentrum der Altstadt ist die Osterstraße vom Rattenfängerhaus bis zur Marktkirche (Fußgängerzone). An allen Sehenswürdigkeiten kommt ihr vorbei, wenn ihr den Ratten folgt, die in regelmäßigen Abständen in den Fußboden eingelassen sind.

Viele Häuser der Altstadt zeigen prächtige Fassaden und verführen immer wieder zu einem Blick nach oben. Besonders schmuck ist das Rattenfängerhaus mit seiner prächtigen Fassade: Weserrenaissance in Reinform. Eine Inschrift ziert seit dem frühen 16. Jahrhundert die Fassade zur Bungelosenstraße – die „Straße ohne Trommeln“ oder Musik. Durch diese nämlich soll der Rattenfänger gezogen sein. Wie eben jene Inschrift berichtet, passierte das am Johannistag des Jahres 1284. Dem Mann sollen 130 Kinder der Stadt gefolgt sein, die niemals zurückkehrten.

Durch diese Gasse soll der Rattenfänger ausgezogen sein. (Inzwischen ist so viel Gras über die Sache gewachsen, dass ich mich traue, den Buggy fürs Foto kurz stehen zu lassen…)

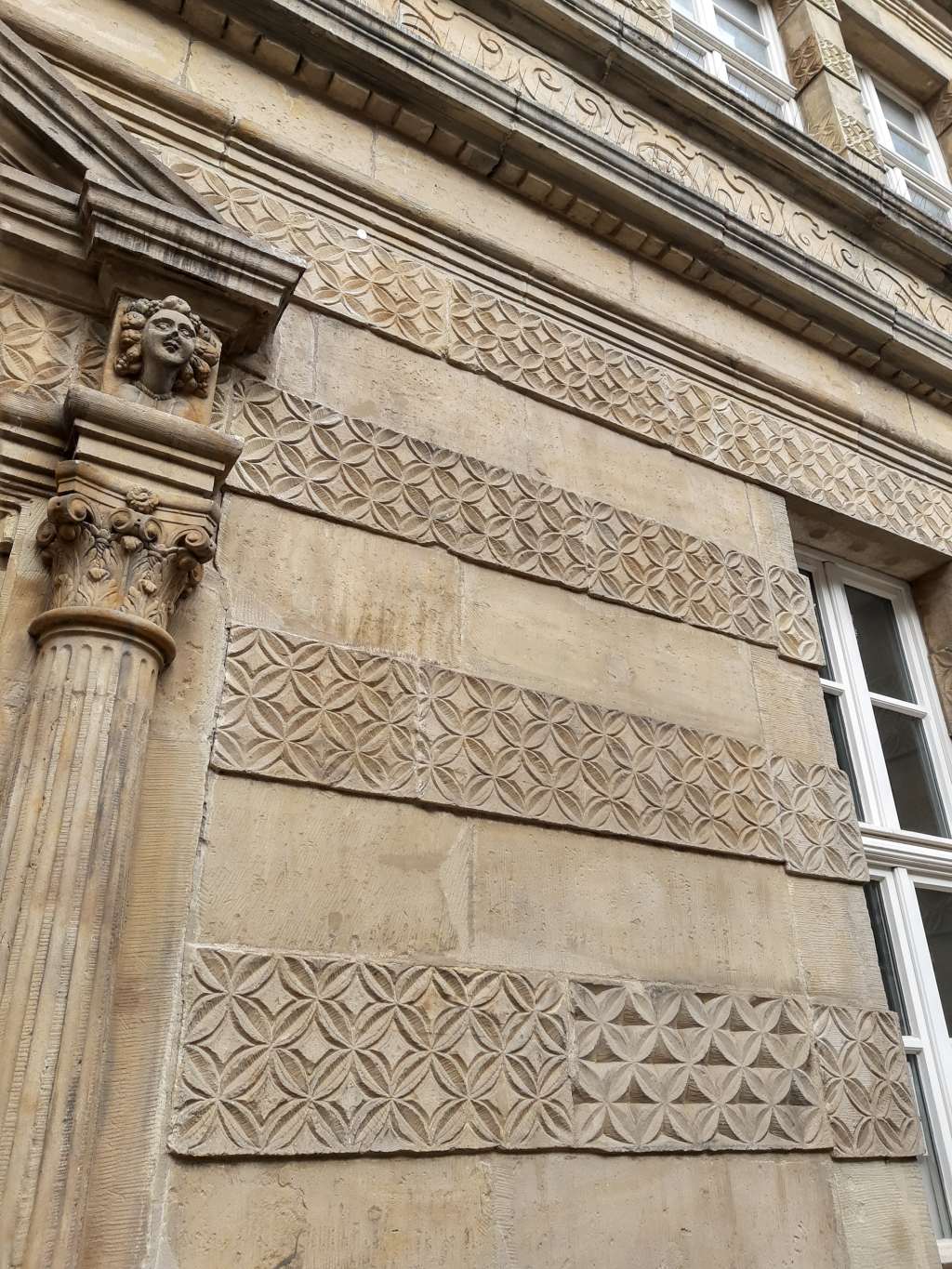

Ebenfalls schön ist das Hamelner Hochzeitshaus. Die sorgsam und individuell behauenen Sandsteine zeigen den Baustil der Weserrenaissance auf ihrem Höhepunkt. Der Name des Prachtbaus ist allerdings irreführend. Zwar befindet sich hierin seit einigen Jahrzehnten das Hamelner Standesamt. Ursprünglich diente das Gebäude allerdings zum Feiern „hoher Zeiten“ – also aller freudigen Gelegenheiten, die in der Hamelner Bürgerschaft so anfielen.

Verteilt über die gesamte Hamelner Innenstadt sind viele schöne Fachwerkhäuser. Celle, Einbeck und Hann. Münden haben dahingehend schon noch mehr zu bieten. Aber ein Bummel durch die Seitenstraßen ist durchaus ein halbes oder ganzes Stündchen wert. (Mein persönlicher Tipp für eine Einkehr ist bei dieser Gelegenheit übrigens das Pfannkuchenhaus in der Hummenstraße. Dort gibt es tolle Kreationen in süß und herzhaft. Wir kehren fast jedes Mal dort ein. Nur Fotos habe ich offenbar nie gemacht.)

Das kostenlose Rattenfänger-Spiel

An vielen Orten ist es bis heute möglich, dem Rattenfänger in Hameln zu begegnen. Am schönsten ist sicherlich das Rattenfängerspiel auf der Freilichtbühne. Von Mitte Mai bis Mitte September ist es jeden Sonntag um 12 Uhr am Hochzeitshaus in der Innenstadt zu sehen: kostenlos. So ist es seit inzwischen 68 Jahren Tradition. Alle Mitwirkenden von fünf bis 75 Jahre stehen rund 30 Minuten lang ehrenamtlich auf der Bühne. Es ist schon ein echtes Spektakel, das ihr euch keinesfalls entgehen lassen solltet!

(Hier gibt es ein Video, das euch einen guten Eindruck vermittelt. Wenn ihr mehr über die Hintergründe erfahren wollt, könnt ihr euch auf der Website der Spielgruppe informieren.)

Das kostenlose Musical RATS

Darüber hinaus gibt es auch noch das Musical RATS. Auch das wird (seit der Expo 2000) jedes Jahr auf die Bühne gebracht. Ich persönlich finde das für Kinder noch besser geeignet. Achtung allerdings: Ihr geht wahrscheinlich mit Ohrwürmern nach Hause, die euch noch wochenlang begleiten.

Das Musical ist von Ende Mai bis Anfang September jeden Mittwoch um 16:30 Uhr zu sehen – ebenfalls auf der Freilichtbühne am Hochzeitshaus und ebenfalls kostenlos.

(Eine ordentliche Website scheint es hier nicht zu geben. Auf der Tourismusseite von Hameln stehen aber die wichtigsten Infos. Und wenn ihr auf YouTube danach sucht, könnt ihr in alle Lieder reinhören.)

Schöner Spielplatz in Hameln

Natürlich besitzt Hameln etliche schöne Spielplätze. Favorit unserer Tochter Franka ist der große neue Spielplatz auf dem Werder. Die Insel in der Weser ist bei gutem Wetter ohnehin einen Spaziergang wert. Hier gibt es mehrere Biergärten. Einer davon befindet sich direkt neben besagtem Spielplatz.

Museum Hameln: unsere Erfahrungen

Es folgt mein ursprünglicher Erfahrungsbericht von unserem Museumsbesuch in Hameln im Jahr 2013. Ich habe neulich nachgeschaut, ob alle harten Fakten so noch stimmen. Das tun sie. Deshalb darf der ausufernd ausführliche Erfahrungsbericht als Teil unseres Artikels über Hameln mit Kindern bleiben. :) Ganz neu ist übrigens eine kostenlose App, mit der Familien mit Kindern sich durchs Hamelner Museum rätseln können. Das weiß ich aber bisher nur von der Museumswebsite und habe es selbst noch nicht ausprobiert, da die Jungs inzwischen viel zu alt und Nachzüglerin Franka noch ein bisschen zu jung dafür ist.

Besuch im Hamelner Museum mit Kindern

Der Nieselregen schlägt uns ins Gesicht. Die Kälte kriecht unsere Jackenärmel hoch, als wir das Parkhaus verlassen und uns in Richtung Hamelner Altstadt aufmachen. Wie schön: ideales Museumswetter!

Bevor wir uns dem umbestrittenen Star der Ausstellung widmen, erkunden wir die Frühzeit im Erdgeschoss. Hier entdecken wir einen Wollnashorn-Schädel und steinzeitliche Pfeilspitzen.

Besonders spannend finden zumindest wir Großen auch die zahlreichen Fenster in die Baugeschichte der beiden verbundenen Museumshäuser. So wurde bei der 2011 abgeschlossenen Renovierung beispielsweise ein Stückchen ursprünglicher Steinboden freigelegt. In einem anderen Raum sind die vielen aufeinander folgenden Farbanstriche der Wände kenntlich gemacht. Dann wieder eröffnet sich der Blick auf die vielschichtige Konstruktion der Türzarge. Diese Gebäude enthalten nicht nur Geschichte, sie sind Geschichte selbst.

Das Museum von außen. (Drinnen darf man nicht fotografieren. Es folgt daher leider eine optische Durststrecke. Heutzutage berichte ich aus solchen Museen gar nicht mehr oder nur ganz kurz. Aber der Text ist nun einmal da. Er stimmt auch immer noch, wie wir bei einem erneuten Besuch festgestellt haben. Und das Museum ist halt schon echt schön – auch wenn es sich den Herausforderungen moderner Verbreitung noch nicht gestellt hat.)

Rattenfänger-Theater im Hamelner Museum

Eine Mitarbeiterin ruft alle Museumsgäste zusammen. Das Rattenfänger-Theater beginnt. Wir folgen dem Strom in den ersten Stock, hinein ins schummerige Halbdunkel. Ein Band aus roten Lämpchen kennzeichnet eine Bühne. Gespannt nehmen wir auf den bereitstehenden Fässern und Mehlsäcken platz. Schon huschen lichterne Ratten über den Fußboden. Der Deckel der großen Kiste vor uns öffnet sich. Zum Vorschein kommen Hamelner Bürger und Bürgerinnen in gewöhnungsbedürftiger Optik: mechanische Gestalten aus allerlei Küchenutensilien, Werkzeugen und Metallschrott. Einsilbig, aber multilingual beschweren sie sich über die Rattenplage. Daraufhin betritt der Rattenfänger die Bühne – oder besser gesagt: Er berollt sie.

Es bedarf einiger Abstraktionsfähigkeit, um ihn als solchen zu erkennen. Janis und ich sind begeistert. Dem Gesichtsausdruck meines Sechsjährigen entnehme ich, dass er sich überhaupt keinen Reim auf die Geschehnisse machen kann. Als sein großer Bruder und ich ihm auf die Sprünge helfen und ihm die Symbolik erklären, mit der die Installation die bekannte Sage nacherzählt, verzieht er verächtlich das Gesicht und sagt: „Aha.“ Keinen Sinn für avantgardistische Kunst, das Kind.

Der historische Kontext der Rattenfängersage

Nachdem wir das Theater verlassen haben, schauen wir uns die anderen Exponate zum Thema Rattenfänger gründlich an. Wir lernen, dass die Sage vom Kinderauszug seit dem frühen 16. Jahrhundert greifbar ist, vermutlich aber seit dem überlieferten Datum in irgendeiner Form kursiert. Ursprünglich waren es wohl zwei verschiedene Sagen. Dass es ein geprellter Kammerjäger war, der die Hamelner Jugend entführte, gilt als Erkenntnis der frühen Neuzeit. Den wahren Kern der ursprünglichen Legende vermutet man in der Kolonisierung der östlichen Landstriche, möglicherweise in Siebenbürgen (das übrigens auch ein herrliches Reiseland ist). Hierfür sandten Landesherren Werber in bereits gut entwickelte Städte wie eben Hameln. Dort sollten sie junge, abenteuerlustige (oder perspektivlose) Menschen in ein neues Leben zu führen. Was genau es nun aber mit den Ratten auf sich hat, ist Forschenden bis heute recht schleierhaft.

Dauerausstellung Stadtgeschichte Hameln

Auch die genauen Umstände der Gründung Hamelns liegen im Dunkeln. Von da aus aber erwartet uns Erhellendes in den übrigen Räumlichkeiten des Museums. Wir verfolgen die Stadtentwicklung von der Gründung der Gilden im Mittelalter, ihren wirtschaftlichen Aufschwung bis zur Ausbildung der Weserrenaissance im späten 16. Jahrhundert. Die sprechende Fassade des Ratternfängerhauses im Miniaturformat erzählt uns etwas über die wesentlichen Merkmale dieser bedeutenden Stilrichtung.

Weiter geht es durch die Wirren der Reformation und des 30-Jährigen Kriegs. Ab in die Biedermeierzeit und schließlich hoch unters Dach ins 20. Jahrhundert. Hier stehen die Weltkriege im Mittelpunkt, aber auch die unruhige Zeit danach. Mit großer Ausdauer und wachem Interesse hören die Jungs Geflüchteten aus den Ostgebieten zu. Zeitzeugen und Zeitzeuginnen erzählen anschaulich am „Telefon“, wie sie als Kinder ihr Zuhause verlassen mussten und nach Hameln kamen – in gewisser Weise die Umkehrung der Rattenfänger-Sage, wenn man so will.

Museumscafé Hameln

Wieder zurück in der Gegenwart lassen wir den schönen Ausflug nebenan im Museumscafé ausklingen. Bei heißer Milch mit Honig für die Jungs und einem Stück sehr guter Ingwer-Schokoladen-Torte für mich frage ich, was genau sie am meisten beeindruckt hat, heute im Museum.

„Dass das Museum komische Roboter hat“, gibt Janis zu Protokoll. Seine Augen leuchten, und er beginnt, das Bühnenbild in sein Ausflugstagebuch zu malen.

Silas überlegt etwas länger. „Die Ausstellung über die Flüchtlinge mit der Hörstation“, sagt er dann nachdenklich. „Ich hätte nicht gedacht, dass die Brüder von Kindern in den Krieg ziehen mussten. Und ich frage mich, ob die Kinder dem Rattenfänger freiwillig gefolgt sind oder nicht. Und ob sie es bereut haben und wieder zurück wollten.“

Ich erkläre ihm, dass es völlig okay ist, mit offenen Fragen aus einem Museum heraus zu kommen. Dass man niemals alles über die Vergangenheit wissen kann. Genau zu dieser Tatsache steht das Hamelner Museum im Besonderen, wie ich später erkenne, als ich mir den Text auf der Homepage durchlese: „Geschichte ist vielfältig und niemals eindimensional. Wir stellen oft Fragen, deren Antwort es heute noch nicht gibt. Unser Interesse gilt der Forschung, die nicht still steht sondern immer weiter arbeitet.“ [Beim Relaunch der Museumswebsite ist dieses Zitat leider verschwunden. Ich lasse es trotzdem stehen, weil es mir als „gelernter Historikerin“ so gefällt.]

Öffnungszeiten und Eintritt im Museum Hameln

Das Museum Hameln befindet sich in der Fußgängerzone (Osterstraße 8 bis 9). Es ist täglich (außer montags) von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Erwachsene zahlen 6 Euro Eintritt, Kinder von sechs bis 17 Jahren die Hälfte. Eine Familienkarte kostet 12 Euro. Das Rattenfänger-Theater ist zu jeder vollen Stunde zu sehen. [Update: Diese Preise sind übrigens seit dem Verfassen dieses Artikels im Jahr 2013 immer gleich geblieben! Auch das finde ich erwähnenswert.]

Parken in Hameln

Einen guten Tipp habe ich noch, um in Hameln günstig zu parken. Auf dem Parkplatz an der Weser in der Ruthenstraße könnt ihr für 2 Euro den ganzen Tag lang parken. So günstig kommt ihr in Innenstadtnähe nirgendwo anders weg. In zehn Minuten lauft ihr von hier bis zur Bühne des Rattenfängerspiels (was ich als den zentralsten Punkt empfinde, die Hälfte des Weges dann schon durch sehenswerte Innenstadt). Allerdings: Das Geld müsst ihr passend parat haben.

Mehr Erfahrungen aus Hameln (mit Kindern)

Am Ende meiner Blogbeiträge verlinke ich gerne auf Artikel in anderen Reiseblogs. In Hameln scheinen allerdings so ganz viele Blogger noch nicht gewesen zu sein, zumindest nicht mit Kindern.

- In ihrem Blog Zeilenkauz berichtet Silke unter anderem von der Stadtführung mit dem Rattenfänger, die sie mit ihrer Familie gemacht hat.

- In dem Online-Magazin Hamelnr gibt es eine Beitragsserie „Mit Kids on tour“, in der beispielsweise ein Ausflug zum Weser-Skywalk vorgestellt wird. (Da waren wir auch noch nie!)

- Einen allgemeinen Reisebericht hat Imke in ihrem Blog crappyradiostationsandcandybars.

- Und Laura von HerzAnHirn war (auch ohne Kinder) zur Weihnachtszeit in Hameln. Dabei war sie nicht nur auf dem Weihnachtsmarkt, sondern hat auch einen Ausflug zum Klütturm mit wundervollem Ausblick auf die Weser gemacht.

Mehr Reise- und Ausflugsziele mit Kindern in ganz Deutschland

In meinem eigenen Reiseblog habe ich noch viele, viele Beiträge für euch, in denen ich aus eigener Erfahrung von unseren Reisen und Ausflügen mit Kindern berichte. Hier findet ihr eine Liste mit über 200 Berichten aus Deutschland, inklusive Kartenansicht:

Familienurlaub in Deutschland: Unsere gesammelten Tipps

Transparenz-Hinweis: Dieser Artikel entstand ohne jede Unterstützung. Alle Links habe ich ausschließlich zu Informationszwecken für euch gesetzt.

[…] family4travel: Rendezvous mit dem Rattenfänger […]